・かねて記し奉りし如く、聖上には昨日午前九時三十分御出門相撲天覧として濱の延遼館へ行幸あらせられたり、御陪乗は徳大寺宮内卿にて小松伏見の雨宮を始め米田侍従長その他侍従の方々供し奉らる、さて御場所の模様を記さんに、まず延遼館御門を入り真向こうなる西洋風御館の御庭の方に向きたる入り口に続きて一段高き所を玉座と定めらる、其の左右及び後ろの方ならびに御敷台の両側はすべて金無地の屏風を立て廻され、土俵に向かう所をもって正面とせらる、土俵及び桟敷等の事はかつて記したれば略しぬ、さても相撲社会の人々には外々の場所と違い今日はしも御上覧の御場所なれば、実にかたじけなくもまた有り難き仕合わせかなと各々勇み立ちて同日午前五時迄に同館へ出頭し、御庭内のテントを張り設けられし所を控所として諸事を周旋せり、それより先づ土俵固めとして金岩、横ヶ濱を始め二十九番の番外取組を行う、此にて固め終わり中央には幣束弓および神酒等を供えて御着輦を待ち奉るや、あたかも十時の頃なりけん着御の趣きを達せられければ相撲長高砂浦五郎、同境川浪右衛門は東西御前近くに着座し其の他例の如く行司年寄は定めの座に着し行司木村庄三郎、同庄五郎、同喜代治の三名は素袍烏帽子にてしづしづ土俵に進む、此のとき聖上には玉座に着かせたまう、是において前三名のうち庄三郎は行司溜りより喜代治は東の方より庄五郎は西の方より三名等しく土俵に登り、喜代治庄五郎の両名は一対の神酒を分かち捧げて四本柱に注ぎ、それぞれ神酒幣束弓等を三人が相捧げ玉座に向いて拝し後づさりつつ花道の末に設けたる下座場に退きて再び拝し奉り退場す、続いて東西に控えたる行司は少しく御前に進み、跪きて東ノ片屋谷渡リと呼上ぐれば、西ノ方もこれに応じて西ノ片屋中田川と呼上げたり(是れ呼出に換えたるものなり)、此より相撲取組と相成り、勝負左の如し。

勝 負

中田川 谷渡リ

青木川 鉄 石

和田海 加州山

山ノ上 神田川

荒 鷹 四 剣

信夫嶽 稲葉山

四方山 春日野

浪渡リ 藤田川

五月山 富 山

松ヶ枝 一文字

五十崎 黒 瀧

荒ノ川 山 猫

大 纒 錦 嶽

小天竜 響 松

四ツ車 松ヶ森

照ノ海 黒 縅

玉 桂 浅ノ戸

鷲ノ森 白 玉

八ツノ浦 達ノ里

栄 松 百瀬嶽

頂 キ 若 港

・ここにてしばらく三段目飛付勝負を行い、後の取組勝負は

二子山 常陸川

相 川 朝日山

木曽川 鹿島山

千年川 浦ノ海

羽 縅 藤ヶ枝

黒 雲 宮ノ松

司雲竜 向鉄砲

毛野村 平ノ戸

朝日嶽 越 川

藤ノ森 柏 木

取 倉 白 梅

小金山 武蔵野

羽 衣 早 虎

勢 力 野州山

千草山 日下山

大野川 御所櫻

岩ノ里 山ノ音

増位山 (大和錦代)御所櫻

藤ノ戸 綾 浪

菊ヶ濱 泉 瀧

鶴ヶ濱 嵐 山

萱田川 音羽山

長 山 和田森

荒 石 浦 港

入間川 九紋竜

中ツ山 千勝森

八幡山 出釈迦山

柏 戸 勢

井 筒 伊勢ノ濱

稲ノ花 廣ノ海

友 綱 清見潟

高千穂 常陸山

鞆ノ平(突手倒身勝負ナシ)海山

千羽嶽 浦 風

高見山 手柄山

以下三役

剣 山(勝負ナク引分預リ)大 達

大鳴門(大鳴門ニ上リ物言預リ)西ノ海

梅ヶ谷 楯 山

・是において梅ヶ谷自ら弓取を勤む、其の式は御前に進みて弓を高く戴き土俵際に下がり拝し奉りて退場す是れにて定めの取組を終わり、改め御好み取組の勝負は左の如し。

二番勝負

浦ノ海(喝采)野州山

八幡山 伊勢ノ濱

嵐 山 常陸山

柏 戸 稲ノ花

鶴ヶ濱 泉 瀧

勢 井 筒

友 綱 廣ノ海

毛谷村(大喝采)緋 縅

・さてその次は御好み一番勝負なり、取組の模様を記さば、高千穂に高見山は「ハタキ込」で高見山の勝。鞆ノ平に一ノ矢は「ヒネリ」て体の落つる時すかさず足に行き鞆の勝。手柄山に清見潟は左を差して押切り清見潟の勝。この二組の行司木村庄五郎は右決まり手を述べたり。

・海山に大鳴門は「左四ツ」より「下手投」に行き大鳴門の勝。剣山に西ノ海は仕切見事に立上り突張り跳合い、ついに「左四ツ」の大相撲となり水入り後勝負なくして引分。千羽ヶ嶽に楯山は仕切も十分突掛けて互いに組まんとなりける時千羽は相手の左を「タグリ」つつ引廻すそのうちに楯山は踏切りて千羽の勝。

・梅ヶ谷に大達は仕切立派に立声上げて突掛け合い、組みも組まれもなさずして暫くは小手先に突張り合いて居たりしが、ついに「左四ツ」となり揉抜きて水、後再度組んで揉み出でしが梅ヶ谷は差し手に敵の一重廻しを引きしめつつ引立て行きしに、大達は差したる左を引抜きて敵の右と殺し合い、右に敵の左を巻いてまた水となりし後、勝負なく引分となり。

・此にて又も二段目の飛付き三番勝負を行われしに、ひときわ花やかなりければ龍顔いと麗しく渡らせられ、終わりて梅ヶ谷西ノ海大鳴門大達等は地取稽古の技を御覧に供えしが、中にも目覚ましかりしは梅関が増位山及び友綱を手玉の如く取扱いしには人皆その剛力に舌を巻きたり、此のとき早や六時過ぎにて日まさに暮れんとせしが、聖上には御感斜めならずして此の稽古をも全く御覧ぜられ、御還幸仰出されしは午後六時三十分にて、前の如く宮内卿御陪乗を勤め仮皇居へ還御あそばされたり、此の日勝ちを取りたる力士には花道なる垣に飾り置かるる所の造り花一元ずつを下し賜わりければ、右力士の面々は皆頭髪に差し挟みつつ此の上なき名誉と悦び勇みて退場す、あたかも桜狩りの風情にて途中すこぶる賑わえり、ちなみに云う人皇四十五代聖武天皇の御宇神亀三年、奈良の都にて五穀成就の御祭事に御節会相撲を始めたまいしに果たして諸国豊作なりき、其の頃東の方より出づる者は葵の花を頭にかざし西より出づる者夕顔の花をかざせり、それよりして世に花道の通言を唱うるとかや、当日花のかざりを賜りしも此等に縁せし事なるべし、また此の日来場の方々には三條相国、西郷、井上、伊藤、山縣、大木、黒田、山田、の七参議を始めとして参事元老両院の議官、吉田外務大輔、樺山海軍大輔、杉宮内大輔、芳川東京府知事、各省勅奏任官、華族諸君、並びに各国公使、その他陪覧を許されたる人々都合三千余人なりしと申す。

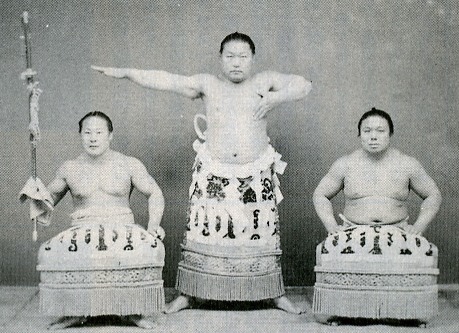

・又かねて記載せし如く、梅ヶ谷は当日横綱を張り剣山の露払い大鳴門の刀持ちなりければ其の土俵ぶりは如何さば立派の事なりき、かつ自今各所の興行には当日の式を用うるとの事。

通常は相撲記事というと雑報欄の一番後ろ、いわゆる三面に載っているのですが、この日は史上初?雑報のトップ、一面から二面にかけて詳細に記されました。下位力士の取組から始まって朝10時から夕方6時半までの長丁場ですが、陛下は最後まで熱心に観戦されたようです。客席には日本を代表する人物が勢揃いし、相撲史上で最大級のイベントでしょう。力士達が髪に花を挿したというのは見慣れない光景で似つかわしくない感じもしますが、晴れの舞台で古式にのっとった髪飾り、勝って引き揚げる力士達の姿は美しかったことでしょう。

横綱梅ヶ谷藤太郎、露払い剣山谷右衛門、太刀持ち大鳴門灘右衛門